أخطأ رفاعة الطهطاوي وتحول خطأه لخطيئة لأنه تعمد تشويه الرقص الشرقي المصري متأثرا بصدمته الحضارية التي لازمته فور عودته من فرنسا، فقد قارن الطهطاوي ما بين الكثير مما رآه في بلاد الفرنجة كما كان يقال وقتها عن أوروبا ، وبين ما عاشه في مصر، ففي كتابه " تخليص الإبريز في تلخيص باريز - المنشور عام 1834م، احتفي الطهطاوي بفنون الرقص التي شاهدها في العاصمة الفرنسية وقارنها بالرقص في مصر مظهراً تحيزاً واضحاً لفن الباليه، الذي اعتبره فناً راقياً، بينما الصق صفة "العهر" بالرقص في مصر، وصور الطهطاوي راقصة الباليه وقد انفلتت من أسر قوانين الجاذبية الأرضية بينما تبدو الراقصة الشرقية، كامرأة غاصت قدميها في الطين وهي تحاول في يأس أن تنزع قدماً فتغوص القدم الأخرى.

رفاعة الطهطاوي ربط الرقص بالغواية، وهنا خطيئته المتعمدة، لأن الرقص يتخطى منطق الغواية، ويحدث إشكالًا فكريًا وإنسانيًا من الصعب فكه، فيصبح الرقص منفلتًا عن كل الأطر المحددة والمحسومة، ويقول الكاتب الفرنسي جن ليك هينيج الذي عمل بجامعة القاهرة من 1970 إلى 1974، في كتابه (موجز تاريخ الأرداف) : "مع الرقص انتهى زمن الردف الممل العديم الحيل وعديم المنظور في الحياة، لأن الرقص يخلق في الردف شيئًا غير عاديًا، ألا وهو الهزة ويصبح الردف بواسطة الرقص سعيدًا بكونه ردفًا" .

فن الرقص الشرقي وخطيئة رفاعة الطهطاوي

ندرك بنظرة تأملية لمفهوم هينيج عن الرقص أن يقصد الرقص الشرقي، وهو هنا يعيد الاعتبار للجسد الأنثوي وحيويته ولغته من خلال افساح المجال له كي تمارس الحياة خلاله فعلها وإيقاعاتها الحيوية، فنرى الردف ينساب بحرية في كل اتجاه، فلم يعد يمكث متحجراً عالقاً بين الظهر والسيقان!

نعود لخطيئة رفاعة الطهطاوي في أنه نظر للرقص الشرقي من خلال دراسات في غالبيتها جاءت على لسان الرحالة الغربيين، وجميعها كانت كتابات منصبة على اشتهاء الغرب لنساء الشرق، وما تحمله أجسادهن من غواية، خاصة إذا ترافقت هذه الغواية مع حركات راقصة، ثم جاءت الدراسات التحليلية المناقضة لهذه الزاوية لتتناول الاستشراق في المرحلة الكولونيالية وما بعد الكولونيالية من وجهة نظر نسوية، دون التركيز على الرقص في حد ذاته بقدر التركيز على الجسد الأنثوي.

الوصمة أو الصورة التي رآها الغرب للمرأة الشرقية تأثر بها رفاعة الطهطاوي واتخذها منهجا في حكمه علي الرقص الشرقي ومقارنته بفن الباليه، وهي نظرة لا تخرج عن الصورة التي صورتها حكايات «ألف ليلة وليلة»، عن تلك المرأة القابعة في حرملك القصر، وكل مهتمها أن ترقص نصف عارية لسيدها، لعلها تقتنص نظرة أو ليلة من الأخريات، وهذه الصورة تم بناؤها للراقصة الشرقية في الثقافة الاستشراقية رويدًا رويدًا مع تطور علاقة الغرب بالشرق، فالطهطاوي سار على نفس النهج، واعتبر الرقص الشرقي كنزًا للمفاسد، أو إرضاء للسيد وإثارة شهوته، وهذا ما رفضه الكثيرون الذين حاولوا تصحيح هذه الصورة المغلوطة، أو بمعنى أدق التي تكونت بفعل الاستعمار، إلى الصورة الصحيحة.

سامية زنعيمة وكيتي

في عصر محمد علي باشا، اتخذ موقفًا ضد الرقص، إذ أصدر هذا الوالي في 1834 فرمانًا بمنع رقص الفتيات في الأماكن العامة ، وكانت عقوبة من تخالف ذلك خمسين جلدة وحبس لمدة عام، المدهش أن الراقصات هجرن إلى صعيد مصر، ومن هنا ومن هذا العصر جاءت فكرة استقطاب مصر للراقصات الأجانب.

عبد الرحمن الجبرتي ذكر في كتابه "عجايب الآثار في التراجم والأخبار " أهمية الرقص وكونه أحد مظاهر الاحتفال لدي المجتمع الفرنسي والمصري المختلط الذي رآه يحتفل بالرقص والغناء في عيد وفاء النيل رجاله مع نسائه، ولقلة الدراسات حول الرقص الشرقي نحن لا ندرك حتى ضرورة مراجعة مصطلح "الرقص الشرقي"، هل الرقص المعروف عربيًا ومصريًا تحديدًا رقص شرقي فعلًا؟ وأي شرق بالتحديد؟ أم هو خليط من رقصات عالمية قديمة، وثقافات تداخلت بحكم الاختلاط الثقافي خاصة مع بلاد اليونان ومصر القديمة وبلاد الشرق الأقصى والهند، فهذا الموضوع يحتاج لدراسات متعددة .

الرقص الشرقي فن مصري أصيل يرجع البعض بداياته منذ العصر الفرعوني وهو فن له منظور إثنوسينولوجي، والدكتورة مها العوضي أستاذ الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس عرفته بأنه " التعبير عن الزمان والمكان من خلال التحكم في الحركة والإيماء بهدف التواصل " فنحن نعيش في عالم الزمان والمكان والرقص هو شكل فني ابتدعه الإنسان للتعبير عن مشاعره ونقلها للآخرين، والرقص الشرقي في أبسط تعريفاته هو نوع من الرقصات تؤديها النساء بشكل فردي وأحيانا في أزواج، وتقوم بالرقصة النساء من جميع الأعمار ولا يشترط أن يكون الجسد نحيفا أو رشيقا.

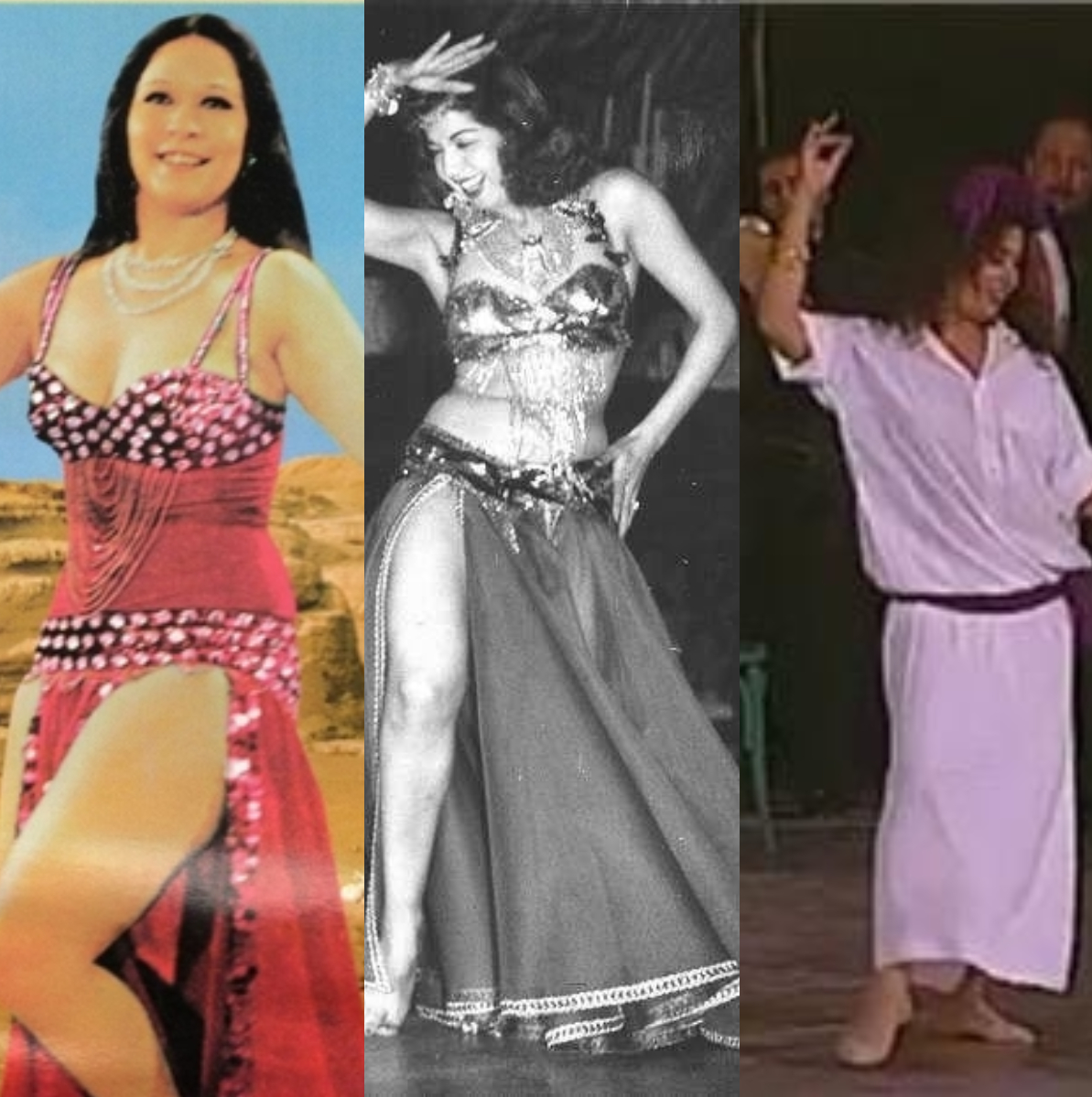

فيفي وسامية وسهير زكي

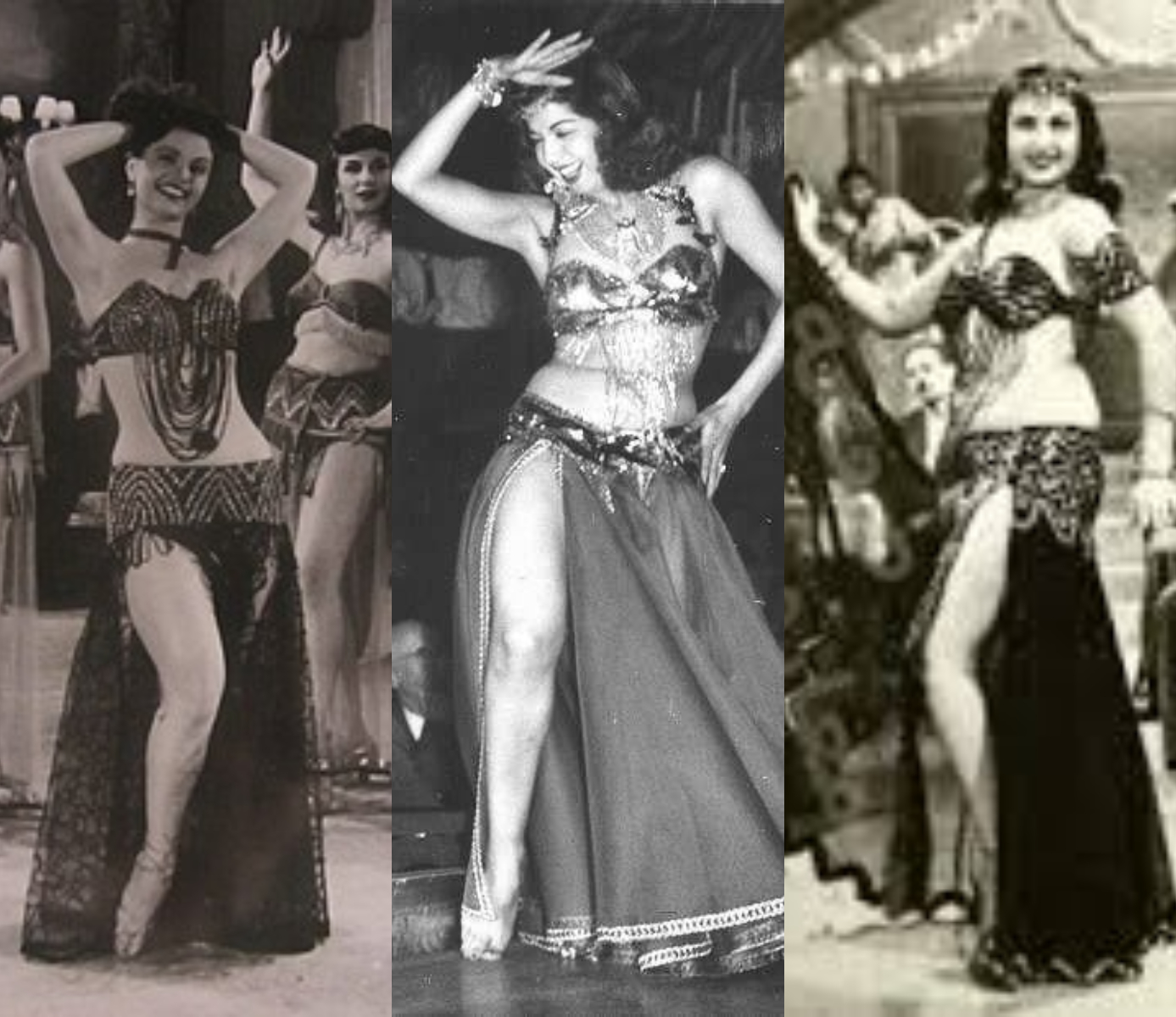

شهد الرقص الشرقي نهضة كبيرة في مصر منذ بدايات القرن العشرين خاصة مع بزوغ السينما وشعبيتها الكبيرة، ولدينا في الرقص الشرقي حسب ما اعتاد الباحثون المقارنة بينهما وهما أساس التعارض : أسلوب سامية جمال وأسلوب تحية كاريوكا ، فالأولي أدخلت الحذاء ذو الكعب العالي كعنصر يبرز المهارة الأدائية ، ومزجت بين الأداء الشرقي والغربي والاهتمام بالجذع والذراعين واتساع الحركة وخفتها، أما تحية كاريوكا فقد حافظت علي العناصر التقليدية للرقص الشرقي وتقديمها بشكل أكثر حداثة، ومنها ثقل الحركة ومحدوديتها الفضائية وارتباطها بالأرض أو بقاعدة الحمل .

وفيما يخص التطور التاريخي والوظيفة الاجتماعية، فالرقص الشرقي يعتبر من أقدم الرقصات التي لازالت شعبية حتي الآن وجذوره كأغلب الرقصات التقليدية ، مرتبط بالشعائر الدينية البدائية، ويعتقد المؤرخون والباحثون أن الرقص الشرقي ارتبط بالمجتمع الأمومي حين كانت العبادة تدور حول الإلهة الأنثي – حول ربات الخصوبة والحب والجمال اللائي يمثلن الطبيعة الأم ( إيزيس – أفروديت – عشتار ) ومع هيمنة الرجل ، نشأت المجتمعات الذكورية وانفصل الرقص الشرقي عن أصوله الدينية الأموية واتخذ بعدا اجتماعيا، وارتبط الرقص الشرقي في الحياة اليومية للنساء بأوقات الفراغ للتسرية عن النفس وبالاحتفالات، بجانب الممارسة اليومية ظهرت راقصات محترفات يقدمن مهاراتهن في الأماكن العامة والمناسبات مقابل أجر ، ومعظم هؤلاء من الطبقات الدنيا ( الغجر والأقليات الأخرى ) وفي بداية القرن العشرين كانت مصر هي مركز الصناعة الترفيهية في الشرق الأوسط وانتشرت الكباريهات في العاصمة والمدن الكبرى ، واعتادت الراقصات أن يقدمن فقرة الرقص الشرقي إلي الرواد الأجانب ، وفي العقود الأخيرة من القرن العشرين أدي التطرف الديني إلي التضييق علي هذا الفن وتعرضت الراقصات المصريات إلي مخاطر حقيقية فتناقص عددهن وزاد عدد الراقصات الأجنبيات .

أما عن ما المدلولات الرمزية لفن الرقص الشرقي : (جسد المرأة ما بين المقدس والمدنس) فقد تنوعت المدلولات الرمزية للرقصة بسبب المتغيرات التاريخية والثقافية، فالرقص الشرقي يعبر عن التناقضات الكامنة في المجتمعات الشرقية ، ما بين قدسية جسد المرأة كرمز للخصوبة والاحتفاء بالطبيعة والحياة، وابتهاج المرأة بجسدها وأنوثتها، ويقابله رؤية البعض لللجسد كسلعة واحتقار الجسد وتحريمه، وفي نهاية القرن التاسع عشر، ارتبطت صورة الراقصة الشرقية بحريم السلطان وراجت هذه الصورة النمطية من خلال الأفلام السينمائية في هوليوود والأعمال الفنية الأخرى : باليه شهرزاد، وصورت الأعمال الفنية في الغرب سالومي وهي تقدم رقصتها على النمط الشرقي وتطلب رأس يوحنا المعمدان، وأدى ذلك إلى ارتباط الرقص الشرقي بشخصية سالومي كرمز للخطيئة، وقد شاع التعبير عن هذا النمط فنياً من خلال «رقصة الغلالات السبعة التي تؤديها سالومي.

لدراسة فن الرقص بشكل جمالي يجب العودة لعلم الانثروبولوجيا والإثنوسينولوجا، وتعريفات المسرحي الكبير يوجينيو باربا لعلم الأنثربولوجيا المسرحية، استخلص من خلالها مجموعة من القوانين يرتكز عليها وهي تعديل محور التوازن، رقصة التعارضات، فضيلة الحذف "مبدأ إدخار الجهد " ونلاحظ وجود قطبين في تقنية الجسد وطاقته العضوية هما القوة والنعومة، ولا يرتبط مفهوم القوة بالذكر والنعومة بالأنثى فقواعد ما قبل التعبيري تنفي الاختلافات الجنسية ما بين قطبي الطاقة (القوة والنعومة) فدائما ما يوجد جانب أنثوي في كل رجل، وجانب ذكوري في كل امرأة.

وفي علم الاثنوسينولوجي يدرس حركة المؤدي من خلال الخصوصية الثقافية وأنها خطاب رمزي يعبر عن بني ثقافية محددة والتفاعلات القائمة فيها، ولأي درجه يفكر الانسان بجسده وإلى أي درجة تطورت ثقافته وفحص اشكال الاداء وفنونه وصفاته، وعلم الانثروبولوجيا والاثنوسينولوجيا مرتبطين ببعضهما البعض في العلاقات وأنواعهما التقليدية المعروفة .

المصادر :

فن الرقص الشرقي من مظور إثنوسينولوجي ( إعداد د. / مها العوضي/ الخادم ، سعد : الرقص الشعبي في مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1972 / حلمي هلالي ، سحر : الرقص الشرقي المصري بين الماضي والمستقبل : دار سنابل للكتاب 2012 / (موجز تاريخ الأرداف) للكاتب الفرنسي جن ليك هينيج / تذوق فن الباليه ، د. راجية عاشور ، دار الشروق